Por Andrés Orrego Siebert

@PortalPortuario

La irrupción de Donald Trump en la geopolítica ha agitado las aguas y corrientes por donde transita el comercio internacional. No se trata sólo de una Guerra Comercial contra los “clásicos rivales” de Estados Unidos, sino que de escaramuzas, batallas y combates, cuyas balas son los aranceles.

Países como México, Canadá y Colombia ya recibieron los primeros disparos del Gobernante estadounidense, cuyos cañones también han dejado caer bombas arancelarias sobre la Unión Europea y, por supuesto, sobre China, su principal blanco.

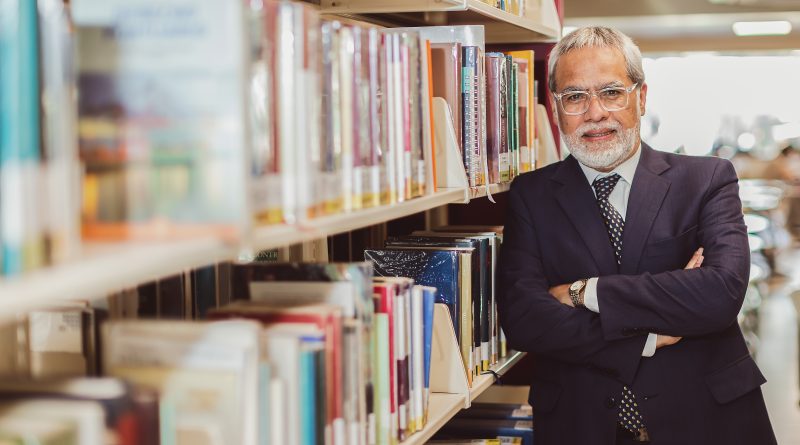

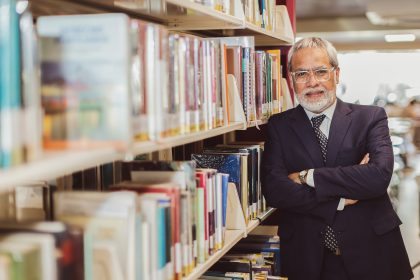

Sobre esta estrategia, que también toca al sector marítimo portuario, ante las pretensiones de Trump sobre el Canal de Panamá, su idea de cobrar tasas a buques de bandera china o de aplicar cobros a productos que pasen por Chancay, PortalPortuario entrevistó a José Antonio Pejovés, abogado, docente y experto en derecho marítimo y comercio exterior.

“La política de Trump es un antisistema mundial de comercio”, aseguró el profesor, apuntando a la distancia que está tomando la administración de la nación norteamericana de su rol como impulsora de la apertura económica y el libre mercado, al contrario de la tendencia que había mantenido Estados Unidos en las relaciones comerciales internacionales.

Se creyó que los dardos del Presidente Trump apuntarían a China, pero sorprendió a todos con sus amenazas de recuperar el Canal de Panamá o los aranceles a Canadá y la Unión Europea. ¿Qué tanto complejiza las relaciones comerciales, en un mundo que está basado en relaciones de confianza?

Esta política cuesta creerla, porque siempre Estados Unidos ha sido más bien el promotor de la apertura económica, la liberalización de mercados. Ha sido el paladín de la democracia liberal en el mundo. Las políticas actuales, que son un nacionalpopulismo, como dicen los politólogos, es contrario al orden mundial. La política de Trump es antisistema mundial de comercio, totalmente. Esas tensiones políticas que se generan, ya sea por guerras comerciales o amenazas de guerras comerciales, tienen un impacto muy nefasto en el comercio mundial o, digamos, posturas políticas ya de otra tesitura, como es el hecho del pronunciamiento que ha tenido respecto a la guerra de Rusia con Ucrania. Eso es terrible para la OTAN, terrible para la seguridad de occidente. Esas políticas proteccionistas, aislacionistas, sin coherencia alguna, lo que generan es incertidumbre.

Lo más sorprendente es la frialdad en la toma de decisiones. Es decir, mientras firma un nuevo decreto, está al mismo tiempo jugando golf…

Sí. Yo no quisiera hacer alguna apreciación personal, pero no tengo un buen concepto de Trump, como mucha gente no lo tiene, sobre todo si vemos que estos pronunciamientos y estas políticas tan agresivas, tan poco coherentes, parecen tan mal pensadas; deja mucho que desear. Esa, quizás, es una de las tormentas que afectan al comercio mundial más fuerte, quizás la que más perjuicios está causando y va a causar, si es que no se enmienda. Ahora, yo dudo que se enmiende. Son cuatro años muy complejos y, seguramente, revertir el daño causado va a tomar mucho tiempo, entonces es una situación bastante compleja y lamentable.

¿Cuáles van a ser los efectos de estas tensiones sobre el ámbito marítimo y el comercio internacional?

Esto repercute abiertamente en el comercio mundial, el impacto es inconmensurable. Esta incertidumbre, las medidas proteccionistas, la amenaza de imposición de aranceles o de medidas paraarancelarias, lo que hacen es contraer el comercio. Cualquier contracción al comercio afecta, naturalmente, la economía de los países. Las empresas se van a afectar, van a vender menos, van a necesitar menos trabajadores, menos colaboradores y eso tiene un impacto en la economía. Esa contracción afecta a la economía y, seguramente, va a haber menos producción, un impacto en el empleo y en la calidad de vida de las personas.

¿Serán los países en desarrollo los más perjudicados?

Sí, eso va a afectar a los países, especialmente a los países en desarrollo, como es el caso de los nuestros, como es el caso de América del Sur. Es lo que nos preocupa más como peruanos y también a nuestros vecinos, nos preocupa lo que puede ocurrir en Chile, en Argentina, en Uruguay, porque somos países cercanos. Cualquier medida que afecte a un país o a un conjunto de países, tiene una repercusión, una resonancia mayor, sobre todo en esta época de una globalización tan profunda como la que estamos viviendo.

Todas estas incertidumbres y tensiones geopolíticas, ¿dan más trabajo a los abogados especialistas del sector marítimo?

Al contrario, nos quita empleo, porque hay una cuestión ahí: según los estudios de la Unctad y del Banco Mundial, en situaciones normales, cuando crece el producto interno bruto de un país, el comercio exterior de ese país crece de dos a tres veces. Al incrementarse, aumenta también el comercio marítimo. Ahora, ese incremento de operaciones del comercio exterior trae aparejado un incremento de celebración de contratos de transporte marítimo, contratos logísticos de todo orden. Cuando hay más contratos, en forma proporcional, aumenta la prestación de servicios jurídicos, porque somos los abogados los que asesoramos a nuestros clientes en la redacción, en modelar un contrato. También se incrementan los conflictos de intereses y somos los abogados los que intervenimos para solucionar esas controversias. Entonces, estos sucesos, al contraer el comercio, afectan a toda la cadena y habrán menos contratos que se celebren, menos tráfico de buques, menos tráfico portuario, menos controversias y, por supuesto, a la práctica de un abogado maritimista. También somos afectados.

Estamos ante un escenario global muy distinto al de antes de la pandemia, donde varios procesos se han ido acelerando y las incidencias que afectan al sector marítimo son cada vez más recurrentes, ¿es 2025 un año crucial para el derecho marítimo?

Depende de cómo lo veamos, porque la OMI tiene bastante actividad, por el hecho de que accidentes o cuestiones como los ataques de los hutíes en el mar Rojo han tenido un impacto en el comercio marítimo, como también lo ha tenido el cambio climático. No olvidemos que las sequías han afectado el tráfico en el Canal de Panamá, las esclusas no pudieron tener el agua suficiente para ser utilizadas. Luego, la pandemia, hay un parteaguas ahí, porque luego de la pandemia hubo acontecimientos que, ciertamente, han afectado y afectan al comercio mundial. Las guerras comerciales, la asunción de Trump, mucho más agresivo que en su primer gobierno. Vemos que está imponiendo gravámenes arancelario a las importaciones y está desatando una guerra comercial no sólo con China, que es su principal competidor, sino con el mundo, diría. Amenaza a países de América del Sur, a Europa, en fin. La guerra ya como enfrentamiento bélico, lo que vemos entre Rusia y Ucrania, Israel con Hamas, esas guerras sabemos que también impactan enormemente.

¿Qué rol cumple la OMI en este escenario?

Se trata de una serie de sucesos que están generando impactos grandes en las cadenas logísticas en el comercio mundial. Sabemos que aproximadamente el 80% del comercio mundial se mueve por medio de buques, es decir, las ventas marítimas, como especie de compra internacional, son las que abundan o son las relaciones jurídicas de mayor intensidad, a través de las cuales se dan intercambios comerciales en mayores volúmenes. La OMI tiene un papel que cumplir que está orientado, más que nada, a salvaguardar la integridad de los seres humanos en el mar y también evitar la contaminación del medio marítimo. Entonces, a través de los convenios internacionales de carácter técnico que oficia la OMI, ayudan a capear estos temporales que están sucediéndose con tanta intensidad y con tanta recurrencia.

Cambiando de tema, hubo cambios interesantes en Perú con la aceleración en la modernización de infraestructura, pero también con modificaciones a nivel regulatorio con una nueva Ley de Puertos y de Cabotaje ¿Qué apreciación tiene usted del camino adoptado por su país?

Bueno, en la coyuntura nos va bien, si nos referimos a inversiones en infraestructuras portuarias. Los casos de DP World, APM Terminals en el Callao, son evidentes; Chancay, que ha venido Cosco a complementar lo que ya existía en el Callao; también hay inversiones en Paita, que es el segundo puerto más importante en movimiento de contenedores; lo mismo ocurre con el Terminal Portuario General San Martín, en Pisco; el Terminal Portuario Matarani. Todas son concesiones, todas son asociaciones públicos privadas, salvo Chancay, que es un modelo bastante particular que hay aquí en el Perú, que ha sido un desarrollo de infraestructura basado en una habilitación portuaria. Al final, también se le ha dado la concesión de un área acuática, pero en la forma, el mecanismo es distinto. Tiene algunas diferencias con los contratos de concesión, que son una especialidad de asociación público-privada, que tienen una regulación distinta. Por ese lado, están muy bien las cosas.

Bueno, en la coyuntura nos va bien, si nos referimos a inversiones en infraestructuras portuarias. Los casos de DP World, APM Terminals en el Callao, son evidentes; Chancay, que ha venido Cosco a complementar lo que ya existía en el Callao; también hay inversiones en Paita, que es el segundo puerto más importante en movimiento de contenedores; lo mismo ocurre con el Terminal Portuario General San Martín, en Pisco; el Terminal Portuario Matarani. Todas son concesiones, todas son asociaciones públicos privadas, salvo Chancay, que es un modelo bastante particular que hay aquí en el Perú, que ha sido un desarrollo de infraestructura basado en una habilitación portuaria. Al final, también se le ha dado la concesión de un área acuática, pero en la forma, el mecanismo es distinto. Tiene algunas diferencias con los contratos de concesión, que son una especialidad de asociación público-privada, que tienen una regulación distinta. Por ese lado, están muy bien las cosas.

¿Y en cuanto al cabotaje?

En el Perú, entró en vigor el convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías de 1978, mejor conocido como reglas de Hamburgo. Nosotros las hemos incorporado y están vigentes desde el 1 de abril de 2022. Eso ha supuesto una modernización también notable del derecho marítimo comercial y la apertura del cabotaje, que estaba reservado en favor de empresas navieras y de buques de bandera peruana. Se ha mantenido la reserva en algunos tráficos, básicamente hidrocarburos, porque hay empresas navieras peruanas con buques de bandera peruana que prestan servicios, pero el resto se ha abierto, pueden prestar servicios de transporte marítimo de tráfico nacional o cabotaje, incluso una empresa naviera extranjera con buques de bandera también extranjera. Antes de que ello ocurriera, en realidad hablábamos de un tráfico residual, porque nunca ha sido tan intenso por la competencia, en el sentido de lo que ofrece el transporte terrestre, a través de la carretera panamericana que corre en paralelo al mar.

¿Cómo funciona esa competencia con el transporte terrestre?

En Perú hay, además de la oferta formal de camiones, una oferta informal grande. Entonces hay una oferta bastante fuerte de camiones que transportan carga. La competencia entre el modo marítimo y el modo terrestre en cabotaje, en portar mercancías dentro del Perú, es compleja Ahora con la apertura, yo entendería que esto va a facilitar de algún modo los servicios feeders que alimenten tanto a Callao como a Chancay. Seguramente que eso va a ocurrir, el feeder en cabotaje y los feeders que puedan darse en la misma costa oeste de Sudamérica, que es lo que se pretende y que de algún modo se ha venido cumpliendo. De acuerdo con los números de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se viene registrando un incremento paulatino en los últimos 10 años, aproximadamente, quizás un poco más, en los transbordos, que vienen precisamente de San Antonio, Valparaíso, Guayaquil.

¿Qué rol podría cumplir el Puerto de Chancay en el aumento de servicios feeder?

Seguramente con Chancay, a raíz de la apertura de la ruta directa a puertos de China, estos servicios feeder se van a incrementar. Lo que yo entiendo, el cabotaje o la apertura del cabotaje en el Perú apunta a eso. Esperemos que se materialice, pero en realidad. para que esto se materialice en forma más profunda, habría que generar ciertos incentivos, como desincentivar el transporte carretero, que además de contaminante, infringe también algunas otras normas o cuestiones de seguridad. El tráfico carretero es muy complejo y hay una oferta de camiones de compañías que no están formalizadas.

¿Qué proyecciones se puede esperar, tanto en Perú como en el resto de la costa oeste sudamericana, para este año y con todos estos escenarios tan particulares?

Yo creería que este es un buen año. Veremos cuáles son las consecuencias de las políticas de Trump ya el año 2026, pero este año, como el anterior, hay un crecimiento en nuestros países, que podría haber sido mayor, pero crecimiento al fin y al cabo. Vemos los números de que el tráfico de carga contenerizada ha aumentado en todos los puertos de la región, tanto de la fachada del Pacífico como la del Atlántico. En algunos casos, ha disminuido, pero digamos que casi todo ha crecido y este tráfico se está fortaleciendo. Hay factores exógenos que van a incidir en el comercio global y, naturalmente, nos van a afectar como región, pero yo creo que eso lo vamos a sentir más aún el próximo año. Este año seguramente va a afectar también, pero creo que el impacto se va a sentir con mayor intensidad el próximo año.

Yo creería que este es un buen año. Veremos cuáles son las consecuencias de las políticas de Trump ya el año 2026, pero este año, como el anterior, hay un crecimiento en nuestros países, que podría haber sido mayor, pero crecimiento al fin y al cabo. Vemos los números de que el tráfico de carga contenerizada ha aumentado en todos los puertos de la región, tanto de la fachada del Pacífico como la del Atlántico. En algunos casos, ha disminuido, pero digamos que casi todo ha crecido y este tráfico se está fortaleciendo. Hay factores exógenos que van a incidir en el comercio global y, naturalmente, nos van a afectar como región, pero yo creo que eso lo vamos a sentir más aún el próximo año. Este año seguramente va a afectar también, pero creo que el impacto se va a sentir con mayor intensidad el próximo año.

Todo eso coincide, además, con Gobiernos que están llegando a su fin, al igual que algunas concesiones cuya fecha de caducidad se aproxima. ¿Cómo cree usted que se configurará el panorama portuario desde esa perspectiva?

Efectivamente, vienen cambios de Gobierno acá en Perú también en 2026 y concesiones que llegan a su fin, que luego veremos cómo se renuevan, si fuese el caso o si es que no hay una normativa vigente que regule, que ocurre en algunos países, que no está bien regulado y no hay normas que se hayan puesto en esta situación, cuando termina o llega a su fin una concesión. Hay muchos factores ahí, pero sí, vienen tiempos interesantes, espero que no se convulsionen más, pero que vengan buenos y mejores tiempos para nosotros.

Perú ya optó por ampliar concesiones bajo supervisión, pero ya tomó un camino, una fórmula incluso que llega a 30 años más sobre los 30, ¿cree que es un buen camino?

Sí, lo que dice la norma nueva, la última modificación que se dio a la Ley del Sistema Portuario, es que las concesiones, en general, todos los mecanismos que contempla la ley para que una empresa privada pueda administrar u operar un puerto, es hasta 30 años renovables. Lo que no se ha reglamentado aún, es cómo va a ser esa renovación. Una concesión que está por terminar aquí en el Perú, es la del Puerto de Matarani, que, si mal no recuerdo, empezó en el año 97 o 98.

De hecho, fue la primera…

Claro y se hizo sin ley de puerto, sin autoridad portuaria, con unos decretos supremos, con unas normas que eran muy elementales, pero se consiguió una concesión interesante. Luego, el administrador portuario que ha modernizado el Terminal Portuario Matarani, que era un terminal muy antiguo, como todos los que operaban en Enapu, no invirtió y se ocupó esta empresa de modernizar los puertos. Claro, había la cuestión ahí de si se privatizaba o se concesionaba o no y esa discusión tardó muchísimos años acá en el Perú. Muchos puertos se quedaron anclados. Sin ir muy lejos, en Callao, hasta el año 2008, no había grúa Ship to Shore en el principal puerto del Perú, ni en ningún otro puerto peruano; eran puertos muy antiguos, muy ineficientes y todo eso cambió con las concesiones. Ahora podemos exhibir terminales concesionados muy modernos.

¿Era muy marcado el contraste con otros países?

Me acuerdo que siempre hacíamos el benchmark con Chile, “miren la situación en Chile, qué bien está”, porque, claro, Chile es cercano a nosotros, es el país con el que limitamos y es una economía mucho más grande, mucho más moderna. Era nuestro vecino cercano y queríamos ver cómo, si las cosas funcionan en Chile, acá tendrían que funcionar también. Ahora vemos cómo ha crecido el sistema portuario peruano, vemos que en Chile las cosas podrían estar bastante mejor, pero que seguramente se van a mejorar y los puertos chilenos van a ocupar nuevamente ese sitial importante que siempre han tenido. Me refiero especialmente a Valparaíso. Siempre hubo una competencia interportuaria histórica entre Callao y Valparaíso, que viene de la época del Virreinato, un tema comercial. De un tiempo a esta parte, vemos que el Callao ha crecido mucho. Sé que Valparaíso tiene el problema de la expansión, tiene una ciudad maravillosa atrás que hay que cuidar, que es una ciudad histórica, pero vamos que está también San Antonio, que se ha desarrollado muchísimo y hay otras zonas portuarias seguramente importantes; recuerdo cuando hace unos años, comienzos de los 2000, se hablaba del megapuerto de Mejillones, que entiendo que finalmente el proyecto como tal no se concretó y, finalmente, se hizo infraestructura, pero no de la magnitud que se pensaba.

Me acuerdo que siempre hacíamos el benchmark con Chile, “miren la situación en Chile, qué bien está”, porque, claro, Chile es cercano a nosotros, es el país con el que limitamos y es una economía mucho más grande, mucho más moderna. Era nuestro vecino cercano y queríamos ver cómo, si las cosas funcionan en Chile, acá tendrían que funcionar también. Ahora vemos cómo ha crecido el sistema portuario peruano, vemos que en Chile las cosas podrían estar bastante mejor, pero que seguramente se van a mejorar y los puertos chilenos van a ocupar nuevamente ese sitial importante que siempre han tenido. Me refiero especialmente a Valparaíso. Siempre hubo una competencia interportuaria histórica entre Callao y Valparaíso, que viene de la época del Virreinato, un tema comercial. De un tiempo a esta parte, vemos que el Callao ha crecido mucho. Sé que Valparaíso tiene el problema de la expansión, tiene una ciudad maravillosa atrás que hay que cuidar, que es una ciudad histórica, pero vamos que está también San Antonio, que se ha desarrollado muchísimo y hay otras zonas portuarias seguramente importantes; recuerdo cuando hace unos años, comienzos de los 2000, se hablaba del megapuerto de Mejillones, que entiendo que finalmente el proyecto como tal no se concretó y, finalmente, se hizo infraestructura, pero no de la magnitud que se pensaba.

Ese, dicen algunos entendidos, iba a ser el Chancay chileno…

Y seguro que tiene potencial. Yo recuerdo esta expresión, megapuerto, que se mal utiliza desde mi punto de vista, porque si uno ve la literatura técnica, no existe el megapuerto. Hay puertos de quinta generación, de sexta generación, puertos modernos, ahora se habla de smart ports, pero el término megapuerto, esa expresión te dice mucho, pero finalmente no tiene contenido técnico. Acá, yo cuando leo todo del Puerto de Chancay, Chancay es un puerto que de mega creo que no tiene nada. Ha generado muchísimas expectativas, es un puerto interesante con todo lo que se puede desarrollar ahí, en una zona que antes no había nada, en un pueblo chiquitito, muy atrasado además y que de un tiempo a esta parte se construya un puerto, se inviertan USD 1.300 millones…toda la expectativa que ha generado es enorme, no solamente por el puerto, sino por todo lo que se puede desarrollar. Son las plataformas logísticas, zonas económicas especiales y desarrollar ahí un polo industrial. Todo eso suena maravillosamente bien. Bueno, que se haga, pues.

¿Van a pasar varios años hasta que algún país sudamericano -excluyendo a Brasil con Santos y Paranaguá- llegue a la dimensión de, comillas, megapuerto?

Totalmente, y lo de mega dice mucho y no dice nada. A mí no me dice nada. Yo, lo que quisiera ver en la región, son puertos modernos, bien equipados, preferiblemente concesiones, bajo fórmulas de asociaciones públicos privadas con un Estado regulador que regule bien y con empresas operadoras portuarias de talla global, que hagan que esos terminales portuarios funcionen, porque al final de eso depende la competitividad de nuestro comercio exterior. Sabemos que Perú y Chile tienen muchos acuerdos comerciales preferenciales suscritos y prácticamente los aranceles han desaparecido, se han evaporado y precisamente, lo que nos da competitividad, es reducir al mínimo los costos logísticos. Entre los costos logísticos, que son un componente importante en el precio de los productos, los costos portuarios y los costos de los fletes son importantes. Entonces, eso es, bajar lo máximo que se pueda para darle competitividad a nuestro comercio exterior.